La situación es que yo, Silvia Oramas, criada entre La Lisa y Lawton estaba a punto de tomar un avión junto a mi pareja para irnos a París. París, yo necesitaba repetírmelo una y otra vez porque seguía sin creerlo. Mientras íbamos en el metro de Madrid, rumbo al aeropuerto, por mi mente iban pasando un montón de imágenes: yo, cargando cubos de agua porque se volvió a romper el motor del edificio; yo, llegando a la casa con los pies llenos de tierra colorada; yo, comiendo mermelada de mango vencida en la beca. Todo eso iba pensando en el metro y, además, me preguntaba cómo esa serie de eventos me habían llevado hasta ahí, a estar a unas horas de ver la Torre Eiffel.

En octubre de 2017 me fui a estudiar a España por un año. Desde que llegué sabía que tenía que ir a Francia, no podía perder esa oportunidad, por eso, cuando mi novio, que vivía en Chile, me contó que iba a visitarme en junio, enseguida me puse a buscar boletos. La idea que tenía de la ciudad del amor está de más contarla, porque creo que es la que tiene todo el mundo que no la haya visitado: glamour y belleza por todas partes.

Llegamos a París sobre las 11:30 de la noche y como el aeropuerto está lejos de la ciudad, estaríamos llegando al departamento que habíamos reservado por Airbnb a la 1 de la mañana. Y ahí estábamos nosotros, ilusionados, felices, en los bajos del edificio donde nos quedaríamos, escribiéndole a la dueña para que nos abriera, y ella no respondía, y nosotros, sin batería, hasta que los dos teléfonos se apagaron. Ya ahí los nervios andaban de puntas y mi novio paraba a la gente en la calle y, en inglés, intentaba explicarle nuestra situación y que necesitábamos cargar los celulares, y los franceses, nada, cero, sin entender. En un puesto de frutas que, al parecer, trabajaba 24 horas, nos hicieron señas para indicarnos que en las paradas de autobuses había para enchufar el móvil. Logramos encenderlos, la chica nos había contestado que ahí estaba, esperándonos en los bajos del edificio.

Lo que vino después ha sido una de las experiencias más surrealistas de mi vida: eran las 2:00 de la mañana cuando la casera, en evidente estado de embriaguez -o sea, borracha como una cuba- nos dice que había dejado la llave dentro, pero que estaba tocando para que unos chinos le abrieran. La mujer pegaba patadas a la puerta del edificio, tocaba el timbre, se tiraba en el piso sin que nadie le respondiera.

Hablábamos en inglés con ella, y entre nosotros, en español. A la hora de estar allí, para sacar conversación, nos pregunta de dónde somos:

-Yo de Cuba, él de Venezuela.

Le respondí sin ganas. “¿Eres de Venezuela?, pero mira qué casualidad, si yo también”. La mujer que nos había estado hablando en inglés todo el tiempo y nos había escuchado hablar en castellano, comenzó a hablar en nuestro propio idioma.

Mi novio y yo no podíamos creer tal situación. Le pedíamos que solucionara el problema, pero ella era incapaz de articular una oración con coherencia. Le decíamos que aquello era una falta de respeto, que cómo se le ocurría recibirnos así, etc. Su respuesta fue lo mejor: comenzó un discurso de que si queríamos mejor servicio, alquiláramos una habitación de hotel, que parecía mentira que un compatriota fuera tan hostil con ella, que nunca más dejaría entrar a un venezolano en su casa.

Ya a esas alturas nos habíamos dado cuenta de que era imposible dialogar con una persona en ese estado. Terminamos la pelea y decidimos irnos a buscar otro lugar donde quedarnos.

Una chica nos detuvo para pedirnos fuego y aprovechamos para contarle lo que nos había pasado y preguntarle por la estación de policías más cercana.

En la comisaría intentamos explicar nuestra situación, en inglés: “Hi please, we need some help”. Y los policías nada, no entendían.

Trajeron a una oficial que, al parecer, hablaba un poco de español. Daniel (mi pareja) comenzó a narrarle toda la historia. A duras penas nos entendieron y nos dejaron pasar a realizar algunas llamadas a hostales y hoteles donde pudiéramos pasar la noche.

La oficina donde estábamos era un sitio pequeño, con una máquina de café, un par de teléfonos y un oficial atendiendo a quien llegaba. Estando allí, llegó una señora que, aunque no entendimos lo que hablaba, al parecer alguien la acosaba o había ido borracho a su casa. Estaba muy asustada. También trajeron a alguien esposado, pero lo metieron enseguida por un pasillo en el que se perdían de nuestra vista oficiales y delincuentes.

A todas estas, una noche en el hostal más barato no se bajaba de 70 euros, y nosotros no teníamos esa cantidad de dinero. Pero ese era el menor de nuestros problemas: la barrera idiomática era insoportable. Yo sentía una frustración enorme porque supuestamente tengo un B1 de la Alianza Francesa en Cuba, o yo creía que lo tenía, ahí me di cuenta de que era un fraude y que aparte de oui, merci y poco más, yo no entendía nada de ese idioma.

Llamábamos a los hostales:

-Good night, do you speak English?

Nos cortaban la llamada, hasta que uno de los policías amablemente comenzó a hablar por nosotros. Aquello era una total locura: yo, sentada en una comisaría parisina, con un agente de la seguridad llamando a hostales por mí a las 3:30 de la mañana. No tuvimos suerte, nadie recibía huéspedes a esa hora. Así que luego de un rato desistimos y abrazamos nuestra realidad; nos tocaba vagar por París hasta que amaneciera.

La verdad París es preciosa, tengo que decirlo, y aún cuando estaba oscuro y nosotros estábamos muertos de cansancio y preocupados por nuestro futuro en esa ciudad, nos parecía increíble y realmente bello todo cuanto veíamos.

Íbamos andando sin Google Maps, a fin de cuentas, no teníamos a dónde ir, y empezamos a seguir una luz, una especie de faro que veíamos a lo lejos y que según nosotros era la Torre Eiffel.

A la 5:00 am la vimos, imponente, la gigante figura de hierro que aparece en todas las postales y todas las fotos de esa ciudad. Estábamos emocionados, nos abrazábamos, tomábamos fotos, por fin un poco de felicidad después de tanto estrés. Y ahí en la Torre estuvimos descansando un rato. Junto a nosotros había varios borrachos y juerguistas, un mexicano que hacía videollamada con una chica que estaba en México, y le regalaba el paisaje, le decía que quería que ella estuviera ahí. Ella le decía que sólo la llamaba porque estaba borracho, y que después de tanto tiempo sin hablarle la despertaba a esa hora de la madrugada, pero al final terminó creyéndole y se reía y le decía que quería estar en París con él. También estaban unos chicos que, al parecer, grababan un videoclip: uno de ellos cantaba a la cámara mientras una bailarina se paseaba alrededor de él.

Sobre las 7:00 am un amigo que vive allá y a quien yo le había escrito, me dice que vayamos para su casa. Una vez allí cancelamos el Airbnb, nos devolvieron el dinero y comenzamos a buscar otro alojamiento. Mi amigo vive con su esposa y sus dos hijas y ya tenía bastante con controlar a las dos pequeñas, así que no quisimos importunar, además, queríamos vivir nuestra experiencia romántica de estar solos en París. Lo más barato que pudimos encontrar para dos noches fue una habitación por alrededor de 190 euros. Ya de nuevo felices fuimos para el lugar que habíamos reservado.

Era un portón grande, parecido al de algunos edificios interiores de la Habana Vieja. El chico nos estaba esperando afuera, traía bermuda de mezclilla, zapatos como de cauchos fosforescentes y los pinchos en la cabeza. Yo me sentía totalmente en casa. El edificio era muy antiguo, parecía deshabitado, las paredes estaban descascaradas y húmedas. El patio interior contrastaba con el ambiente de una camioneta moderna negra. Entramos por un pasillo y empezamos a subir escaleras de madera, que parecía iban a caer en cualquier momento. Así hasta el piso 7. Aquello era una cuartería: el piso de madera lleno de polvo, y todas las habitaciones tenían la llave en la puerta, como si estuvieran desocupadas o esperando clientes, como nosotros. El chico nos mostró nuestra habitación. Él vivía en una igual, al lado.

Yo padezco de claustrofobia, empezaré por aquí para que entiendan mi drama. La habitación medía como 1×1 metro, chocabas casi con el techo, y eso que yo mido 1.55. La única ventilación era una ventanita desde la cual, eso sí, se veía la Torre. Pegada a la cama estaba la ducha, que cerraba con unas puertas de acrílico, y cuando te bañabas mojabas toda la habitación, incluyendo donde dormiríamos. Los franceses tienen la bendita costumbre de separar la ducha de la taza del baño, por tanto, la taza, que ya no cabía en esa habitación, estaba en la mitad del pasillo, sin luz y sin seguro en la puerta.

A mí ya me estaba dando un ataque, sentía que me ahogaba allí dentro y no sabía cómo evitarlo, pero igual, estábamos en París y había que disfrutar.

Los paseos por la ciudad fueron increíbles, esos momentos en que sólo éramos Daniel y yo caminando por el Pont Alexandre III, en los Jardines de Luxemburgo, la Plaza de la Concordia. Todo lo que podíamos hacer sin interactuar con nadie más, superaba las expectativas que teníamos de este viaje.

En esos momentos entrábamos en un trance, en una burbuja de éxtasis ante un lugar de una belleza como nunca habíamos visto antes. Este trance, sin embargo, se cortaba a cada rato, cuando, por ejemplo, sentía deseos de tomarme un café y no lo encontraba por menos de 5 euros, o cuando tocaba hablar con alguien para que nos diera una indicación.

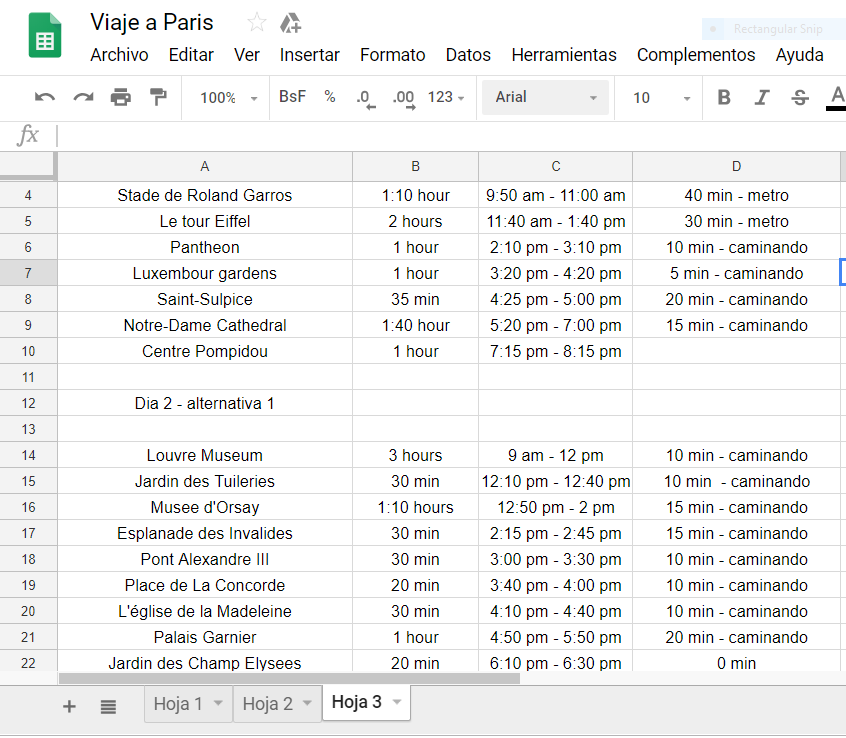

Daniel había hecho un Excel, informático como es, debía tener el viaje muy estructurado y, mientras yo soñaba con las crepes que me iba a comer y las fotos que me iba a tomar en el Louvre, él se había encargado de crear meticulosamente una ruta para nuestras vacaciones en la “Ciudad Luz”. Cuando digo meticulosamente, quiero decir que él había apuntado los horarios, el tiempo que nos demorábamos en llegar a cada lugar, la cantidad de horas de las que disponíamos para cada cosa y los sitios que no podíamos dejar de visitar.

Yo, alma libre, me dejaba guiar, y tengo que decir que agradezco su neurosis, porque de ser por mí, hubiésemos conocido la mitad de lo que vimos.

Contratiempos hubo varios, como pueden ver: por ejemplo, llegamos a la iglesia de Notre Dame, bajo un aguacero infernal y, entonces, ¿cómo hacer para sacarle una foto a la catedral? Si vas a París y no tienes tu fotico en la icónica iglesia, es como si no hubieses estado, sobre todo en esta sociedad donde para que las cosas ocurran tienen que quedar documentadas. Por eso, bajo un paraguas estábamos ridículamente, intentando tomarnos la foto con la catedral de fondo, sin que hayamos tenido éxito porque era un verdadero torrencial lo que caía.

Luego, para protegernos de la lluvia, entramos a un café donde pedimos lo más barato, que era una crepe de chocolate como a 5 euros y un café por ese mismo precio. Ese momento, la lluvia cayendo, nosotros viendo por el cristal empañado Notre Dame, escuchando a los franceses hablar, ha sido de las experiencias más sublimes de mi vida.

Otro de los momentos más especiales que viví en este viaje fue cuando con un amigo francés nos metimos, casi de intrusos en un parque para ver cómo, a las 12:00 de la noche, durante 10 minutos, la Torre Eiffel se alumbraba con miles de luces amarillas, que hacían un espectáculo visual tremendo. O cuando visité el museo del Louvre. O cuando, la Silvia adolescente, de 15 años, que se moría por las canciones de Arjona, pudo caminar de la mano por los Campos Elíseos y con ayuda de la tecnología y de Instagram dejar inmortalizado su paseo con la canción “Ella y él” de fondo.

París no era lo que yo imaginaba, casi nunca nada es como te lo esperas, por eso es un peligro ir a la ciudad de tus sueños, porque te fascina o te decepciona. A pesar de las escenas tragicómicas que tuvo mi estancia en esta ciudad, puedo decir que no hay otro lugar en el mundo como París, no hay un lugar que pueda ser tan mágico y mundano al mismo tiempo, hostil a ratos, hospitalario a veces.

A París la veo como una pareja con la que tienes una relación intensa, donde las peleas son duras, agotadoras, hirientes, mezquinas, pero te obligas a pasar a ti mismo por todo ello con tal de que llegue la reconciliación.

0 Comentarios