“El loco yerra, pero no miente

Además, tiene la perniciosa manía de decir la verdad,

Y le darán la razón, pero no todos…

Leopoldo María Panero

Papito murió con 14 años aunque en verdad aparentaba unos maltratados setenta y tantos. Por más que las arrugas intentaran decirle lo contrario, se sentía feliz pensando que la vida se le había quedado varada en una eterna adolescencia.

Es difícil encontrar quién sepa a ciencia cierta cómo llegó papito a San Agustín. Para la gente es como si él siempre hubiese estado allí, dándoles la bienvenida a los nuevos vecinos con alguna de sus ocurrencias. Solo a los pocos curiosos que se acercaron a intimarle les revelaba el secreto de su identidad.

Mi nombre es Randolfo Randolfo Lorenzo González. Pero me puedes decir Lorenzo Díaz, que es lo mismo.

Yo estuve muerto muchos años debajo de una lápida hasta que volví a nacer en Boston, en los años 50. Después, a mi papá se le ocurrió venir a vivir a Cuba y me trajo cuando yo estaba chiquitico. En mi antigua vida fui un príncipe, hasta que unos primos míos, los Cofiñí, me traicionaron. Ellos contrataron a los tres mosqueteros para que me mataran. ¡Esos mismos! A mí me mataron Athos, Portos y Aramis.

Nunca varió esta historia de anacronismos y fabulaciones enredadas con la que se presentaba. Algunos dicen que realmente se llamaba Randolfo Lorenzo Hernández y que perdió el juicio cuando murió su madre, pero estos son comentarios sueltos que pululan por el barrio. Quizás la única persona que conozca la verdad sea la vecina de al lado de su casa, una nonagenaria señora a la que los años le han borrado de la mente todo recuerdo, y apenas puede hablar y caminar. Aunque el nombre y los orígenes de Papito se perdieron con ella, el resto del vecindario lo agradece. No en cualquier lado puede uno darle los buenos días a un príncipe, aunque este parezca un mendigo.

***

Papito era más bien de baja estatura. Su rostro se resumía a una barba canosa descuidada y par de ojos saltones y expresivos que bailaban al compás de sus palabras atropelladas, otorgándole veracidad al mayor de sus sinsentidos. Andaba a veces descalzo por el ardiente pavimento de las calles de San Agustín, mostrando unos pies enormes con uñas largas y gruesas, casi garras. Su ropa sucia y gastada, siempre la misma, era el uniforme con el que salía a pasar revista a los firmes edificios de microbrigadas del barrio.

Una mañana, hace ya unos años, decidió salir desnudo. Desfiló su cuerpo de fósil (solo vértebras y costillas que misteriosamente se movían) por dos o tres cuadras hasta que los vecinos le atraparon. Regresó ese día a su casa envuelto entre sábanas blancas como un dios romano, y con la sonrisa de un niño que sabe que ha hecho una travesura pequeña y perdonable.

Papito era un gran conversador, de esos que hablan sin parar como si quisieran alardear de la capacidad de sus pulmones. Soltaba palabras al azar, gesticulaba, reía y después se marchaba con un “Nos vemos, primo”. No obstante, sus diálogos más extensos los entablaba con una especie de seres omnipresentes que solo él podía ver y a quienes les gritaba y ofendía. Con los demás era todo un caballero. Siempre tenía un elogio para sus amigos reales y alguna que otra maldición para los imaginarios.

Detestaba el alcohol, pero eso sí, fumaba como una chimenea. No importaba que fuesen cabos recogidos de la calle, él se los llevaba a la boca con la punta de los dedos y le pedía fuego a cualquiera. Fumando y ensimismado salía entonces a cruzar una y otra vez la peligrosa avenida 23, sorteando los imparables autos por pura diversión. Nunca les temió porque no tenía conciencia del peligro, o quizás, porque en el fondo seguía siendo un temerario muchacho de 14 años.

***

Durante largo tiempo nadie supo si Papito tenía o no familia, por lo que el vecindario decidió adoptarlo. A veces Damián, el fígaro más joven del barrio, le rebajaba gratis la barba y el cabello, un vecino del edificio que trabaja en una embajada le llevaba comida, otros le donaban ropa… y así, cada uno le daba lo que podía.

Georgina, una viejecita pequeña y encorvada del edificio de enfrente, fue durante años quien le cocinó y buscó los mandados. A eso de las 7 de la noche ella le gritaba desde la ventana de su apartamento y él acudía diligente a comer.

Yo le buscaba los mandados con el dinero que él cobraba por Seguridad Social y se los cocinaba. Un buen día se apareció una señora que decía ser su hermana y se llevó el carné de identidad y la libreta de Papito. Desde entonces -¡el pobre!- se quedó sin libreta y sin mandados. Después me enteré que la mujer se llamaba Odalys, y que vive en Atabey.

Odalys volvió a poner un pie en San Agustín pocos años después, cuando echó a José Luis de casa de Papito bajo la amenaza pública de llamar a la policía.

Cuentan que José Luis era un chofer de guaguas recién llegado de Oriente y con necesidad de buscar un techo en La Habana. Nada más oír la historia del loco del barrio se brindó para cuidarlo. En cosa de días se instaló junto a su mujer en el apartamento, el cual arregló, e incluso, llenó de muebles. Durante ese tiempo Papito anduvo estable, limpio y bien alimentado hasta que una sorpresiva trombosis lo obligó a ingresar en el Clínico de 26. José Luis, quien le sirvió de acompañante durante los primeros días de la hospitalización, llamó a la hermana para contarle lo sucedido. Esta se enteró y lo desalojó frente a los ojos de todo el edificio. Para cuando dieron el alta médica, el convaleciente regresó a su apartamento para encontrarse, de nuevo, solo.

Odalys regresó hace unas semanas, poco después de la muerte de Papito, en una visita breve. La acompañaban dos hombres con cara de pocos amigos que inspeccionaron minuciosamente la casa abandonada. Ella, con una cinta métrica, se limitó a tomar las dimensiones de las ventanas y anotarlas en un papel.

Algo en Odalys recuerda a Papito. Quizás sea –dicen- su baja estatura.

***

Si el cerebro humano fuera un rompecabezas conformado por millones de piezas perfectamente unidas, el de Papito, en algún momento, fue desordenado por cierto demiurgo histérico. En ocasiones pocas piezas lograban encajar y formaban una pequeña porción de la imagen; esos eran sus segundos de lucidez, cuando lo racional disfrutaba una fugaz estancia en su cabeza.

En el barrio existían los burlones, los indiferentes, los preocupados y también los atrevidos que jugaban con él a los psiquiatras creyendo que lograrían curarlo:

-Papito ¿qué sabes tú de París?

-¡Oh! ¡París! Allí está la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y los Campos Elíseos.

-Y ven acá ¿Quién fue Ernest Hemingway?

-¡Oh! ¡Hemingway! ¡Ese era monstruo! Fue un escritor norteamericano. Él escribió El Viejo y el Mar. ¡Buenísimo libro, buenísimo!

-A ver… y la Mona Lisa. ¿Quién pintó la Mona Lisa?

-¡Jeje! Tú me quieres coger pa eso. Claro que fue Leonardo Da Vinci, que por cierto, fue socio mío.

Papito dejaba boquiabierto a cualquiera cuando comenzaba a hablar de geografía. Son pocos los rincones del mapamundi que no conocía al detalle. También gustaba de recitar, con un perfecto acento inglés, estados, condados y ciudades norteamericanas. La gente en el edificio rumorea que en su juventud fue marinero, pero en verdad, a todos les cuesta imaginar que este hombre menudo haya sido alguna vez un lobo de mar. Quizás la infinitud de los océanos lo enloqueció. Tal vez anduvo demasiado lejos demasiado tiempo. Nadie sabe.

***

Papito pasaba las noches en su casa, envuelto en el penetrante hedor de las heces frescas y el orine del día anterior. El apartamento, en un segundo piso, tenía una puerta de hierro sin cristales que siempre estaba abierta. Por ventanas tenía unos enormes agujeros por donde entraban sin impedimentos la brisa y la lluvia. Jamás temió a esta falta de seguridad porque nada encontraría un ladrón en aquel lugar sin muebles ni electricidad. Las frías losas del suelo fueron a la vez su cama, su sillón y su baño.

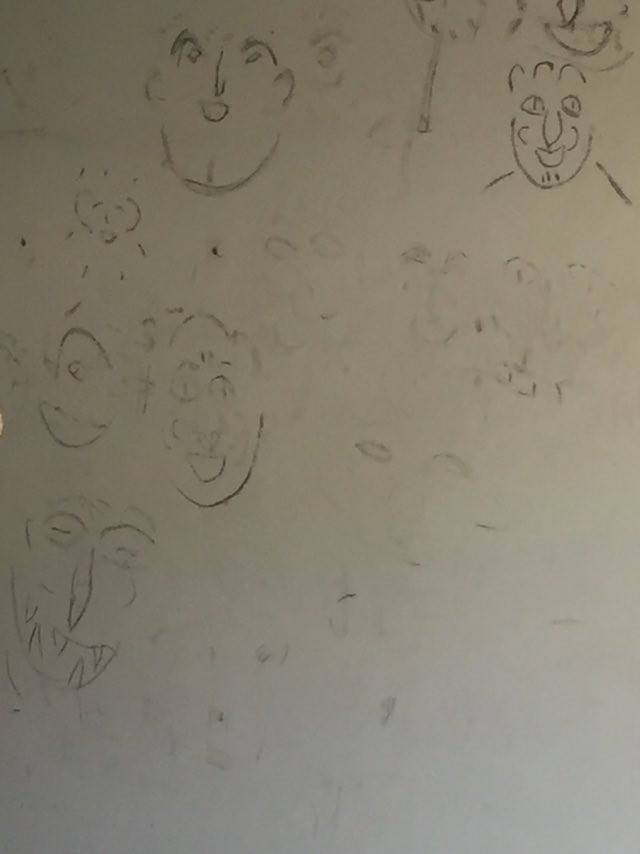

Con la oscuridad de la noche, dibujaba en las paredes cuanto le viniera a la cabeza. Garabateaba ojos sin rostros, personajes de sonrisas demoníacas, números y formas abstractas como un Goya caprichoso decidido a hacer murales. El sueño de su locura, al parecer, también producía monstruos.

Cierta vez su galería rupestre estuvo a punto de incinerarse. Los vecinos vieron salir humo del apartamento y llamaron con urgencia a los bomberos, quienes descubrieron que la causa del fuego era un pequeño montículo de papeles quemados a conciencia. Todo el barrio acudió al espectáculo, sin embargo, Papito estaba sentado tranquilamente en el contén de la acera, con las piernas cruzadas, entretenido con la sirena del camión. Cuando le preguntaron qué había pasado, contestó muy serio:

Lo hice para ahuyentar a los mosquitos y a los bichos. Es que me están jodiendo mucho.

***

A veces Papito se perdía una temporada del vecindario y no se sabía de él hasta que aparecía de nuevo deambulando. Desapareció casualmente durante la Cumbre de la CELAC, y con las visitas del Papa y Obama. A nadie le extrañó, aun cuando Papito no era Jefe de Estado, ni Arzobispo, ni diplomático.

Esos días son los mejores de mi vida. A mí me busca “esa gente”. Ellos son bastante buenos. Me llevan a un lugar donde me dan comida buena, de la que aquí no hay. Pero después ¡bam! Me sueltan en la calle en un lugar muy lejos, así que tengo que inventar para regresar en las guaguas.

Rezaba todos los días para que un policía se lo volviera a llevar o para que, al menos, Donald Trump anunciara un paseíto por La Habana.

Poco antes de que lo recogieran por la Cumbre del CARICOM, mantuvo a los vecinos desvelados con gritos de dolor. Llevaba para entonces un buen tiempo sin salir de su casa y apenas comía. El Presidente de los CDR (un cristiano convencido, de esos que cuelgan en su puerta un cartel de “Dios bendice este hogar” justo debajo del que anuncia su cargo) lo llevó al policlínico. El doctor, al ver que una de sus piernas estaba morada y supuraba sangre, recetó Cefalexina a lo que le pareció una simple infección. La gente del edificio, por su parte, procuró darle el medicamento en el horario adecuado mientras pudieron.

Unos días después de que se llevaran a Papito llegó la noticia de su muerte. Al parecer su dolor continuó y del psiquiátrico lo ingresaron en La Covadonga, donde falleció. En el barrio se especula mucho sobre las causas: unos dicen que cáncer, otros que una infección y algunos hablan de una segunda trombosis. Como sea, todavía nadie ha podido ponerse de acuerdo.

Papito, o Randolfo Randolfo Lorenzo González (o Díaz, que es lo mismo) nunca entrará, a pesar de su ascendencia noble, en el Hall of Fame de los locos de Cuba, donde aún reina la endiosada figura del Caballero de París. Pasó su vida dando tumbos por entre el sembrado de bloques de cinco pisos que crece en San Agustín sin que nadie le hiciera una estatua a orillas de la avenida donde tantas veces desafió a la muerte. Ya es inevitable que se pierda en el olvido la imagen de este príncipe adolescente de muchas vidas que quiso reencarnar, quizás por última vez, en un loco vagabundo.

0 Comentarios